防災基礎講座:基礎知識編-自然災害をどのように防ぐか-

21. 大規模な山崩れや地すべりでは事前に種々の明瞭な地変現象が認められる -1963年イタリア・バイヨントダム地すべりなど

バイヨントダム地すべり

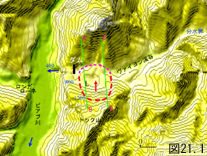

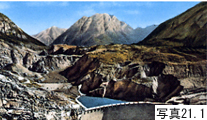

1963年10月9日夜,イタリア北部のアルプス・ドロミテ山群内に3年前に完成したばかりのバイヨントダム(高さ260m)の貯水湖左岸で,土砂量2.4億立方mの巨大地すべりが発生しました(図21.1 バイヨントダム地すべり).大量土砂の滑落により跳ね上げられた湖水は,堤頂上を100mの高さで乗り越え,ダム下流の峡谷を深さ数10mの奔流となって流れ下り,約2,600人の死者を出しました(写真21.1 バイヨントダムの1963年地すべり前後の写真).

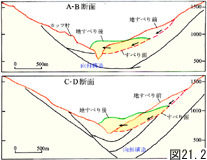

バイヨント峡谷は,褶曲の向斜部に形成されたU字谷の谷底中央を深さ200mほど刻み込む狭い谷中谷です.地質は中生代の堆積岩で,亀裂の発達した石灰岩層を挟んでいます.地下水によるこの石灰岩層の溶解は亀裂に沿い深く進行していたと考えられます.地層の傾斜はU字谷の側壁にほぼ平行という流れ盤構造であり,氷河期後の流水侵食による深い峡谷の形成によって,山体を側方から支える力が失われ,不安定状態が増していました(図21.2 バイヨントダム地すべりの断面).ダム完成時の1960年には土量70万立方mの地すべりが,1963年の大地すべり地の中ですでに起こっていました.また,山腹斜面のゆっくりとしたすべりが継続的に進行し,ダム貯水位の上昇とともにその速度を増していました.移動速度は1963年の春には週1cmほど,大地すべりの半月前には1日あたり数cm程度になっていました.しかし,このすべりがブロック状に起こっているという判断は何故かなされませんでした.

9月28日ごろからはかなり強い雨が降り続きました.これによって地中水は増加し,また貯水位上昇により地下水位も上昇して,すべり速度は急増し1日数10cmに達しました.地すべり土塊の押し出しは貯水位をさらに上昇させていました.異変を察知した動物たちはこの山から姿を消しました.このように継続的・加速的に地変が進行し,10月9日22時40分ごろ大規模な滑動に至りました.すべり面の傾斜角は30°ほどあるので,この滑動の速度は毎秒10m程度と大きいものでした.土塊の移動した距離は400mほどで,この急速滑動は60秒以内に終了しました.

土塊 のダム湖への突入により跳ね上げられた大量の湖水は対岸の斜面を高さ240mほど駆け上がりました.この20mほど高いところにあったカッツ村はかろうじて難を免れました.しかし,ダムを高く乗り越えた奔流は,6分後に下流2kmにある人口2,000のロンガローネ村を襲い,これを壊滅させました.地すべりの観測や地すべり防止のための貯水位低下作業などにあたっていた60人ほどの人はすべて犠牲になりました.ダム本体は幸いにも破壊を免れました.早くから兆候が現れ,発生が予測されていた地すべりの危険は,対岸のカッツ村には伝えられていたのですが,すぐ下流のビアブ川沿いの村々には伝えられていませんでした.

大きな地すべり・山崩れ災害

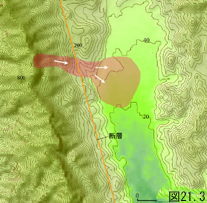

2006年2月17日フィリピンのレイテ島において,高さ800mの山が幅400m,長さ1,000m,土砂量約2千万立方mの大きな崩壊を起こし,1,144人の死者を出しました(図21.3 レイテ島における大崩壊の平面図および断面図).7km離れたところで,2月8日~12日の10日間に674mmの雨が観測されており,この雨が崩壊の直接の誘因であったと推定されます.この山では以前から尾根にクラックが発生しており,また,池もあったとされていて,ここから大量の雨水が深部に浸透してすべり面の深い(50mを超える)崩壊を引き起こしたものと考えられます.2ヶ月前には小崩壊が発生し,10日ほど前には樹木が倒れているのが認められていました.降雨によってこのような大規模の崩壊が生じ,また,一つの崩壊によってこのような多数の死者が出るのはあまり例のないことです.

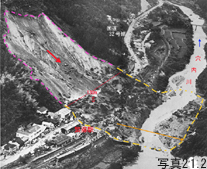

1972年7月上旬,四国中部は梅雨前線の活動により,最大日雨量が700mmを超えるという豪雨に見舞われました.5日11時には,高知県土佐山田町にある土讃線繁藤駅の裏山が高さ80m,長さ150m,崩壊土砂量10万立方mという大きな山崩れを起こし,60人の死者を出しました.大崩壊に先立ってこの斜面内で数回の小規模な崩壊や水の噴き出しが起こっていました(写真21.2 高知県繁藤の山崩れ).

雨がピークになった朝5時ごろ,斜面中央部で小崩壊が起こったので,消防団員が土砂流出防止作業を行っていたところ,そのうちの1名が2回目の崩壊により生埋めになりました.このため多数の消防団員らが出動して,強い雨の中で救出活動が行われていました.その間にも土砂の崩落が続き,作業がたびたび中断されていたのですが,11時前大崩壊に至りました.これにより多数の消防団員らが土砂に巻き込まれ,60人の死者を出すという大きな2次災害になりました.逃げるのは国道沿いに横方向しかありませんが,崩壊の幅は130mもあり迫る土砂から逃げ切ることは困難でした.駅に停車中のディーゼル機関車は横を流れる穴内川の対岸まで100m飛ばされて潰れました.山崩れが同じ場所で続くときには,さらに大きな山崩れが発生する危険があるものとして警戒しなければなりません.

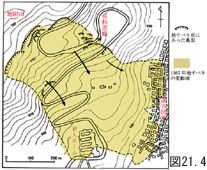

1985年7月26日午後5時ごろ,長野市街地北縁にある地附山(標高740m)の南東斜面で幅350m,最大深さ60m,土量250万立方mという大きな地すべりが発生しました.地すべり土塊は人が普通に歩く程度の速度でゆっくりと東側の住宅団地方向および南側の老人ホーム方向へ押し出し,住宅55戸と老人ホームの5棟が破壊され,身動きのできない養護老人26人が土砂に埋まって亡くなりました.山腹亀裂などの斜面の変状はすでに数年前から発生しており,数日前からその地変は一段と激しくなっていました.この斜面内を通じる有料道路では路面の亀裂や擁壁の崩壊などが相次ぎ,半月前には閉鎖されていました.災害前に認められていた山頂小起伏面直下の亀裂は,地すべりの頭部滑落崖上端と全く一致します(図21.4 長野・地附山地すべり).前兆が明瞭に現れ崩土の運動が遅いこのタイプの地すべりでは人の被害が生ずることはまずないので,この災害はきわめて例外的でした.

規模が大きく,また多くの人的被害をもたらした地すべり・山崩れの災害例をいくつか示しました.大きな山崩れや地すべりが起こる前には,山腹や崖から水が噴き出す,湧水の量が急に増える,湧水が急に止まる,斜面に地割れが生ずる,樹木が揺れたり倒れたりする,落石や小崩壊が続く,山鳴り・地鳴りがする,などのはっきりとした前兆現象がかなり前から認められます.宅地造成,道路建設,ダム築造などの人為作用は,雨水の流出・浸透,地下水位,土塊の安定などの条件を変えて,崩壊の原因となっていることはしばしばです.異常をすばやく感知し,危険を早めに察知するためには,普段から周囲の自然をよく観察し,正常な状態を知っておくことが前提となります.

- 主要参考文献

- 金子史朗(1974):世界の大災害.三省堂.

- 水谷武司(1987):防災地形第二版.古今書院.

- 桜井 亘・徳永良雄(2006):フィリピン共和国南レイテ州で発生した大規模深層崩壊災害について.砂防学会誌58-6.

- 信州大学自然災害研究会(1986):昭和60年長野市地附山地すべりによる災害.

- 土佐山田町(1973):昭和47年7月豪雨繁藤山くずれ災害記録.

客員研究員 水谷武司