防災基礎講座:基礎知識編-自然災害をどのように防ぐか-

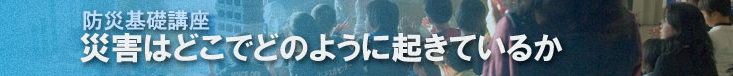

図15.6 津波避難場所の指定 (釜石市,1998などによる)

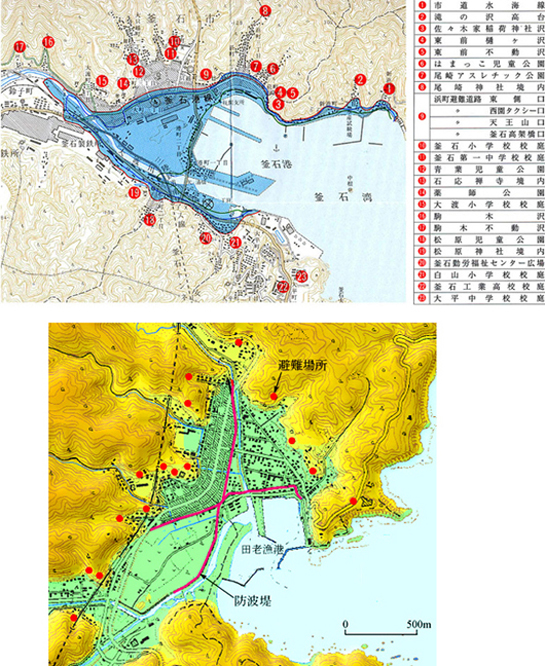

リアス式である三陸海岸の湾奥にあって,津波の危険が大きい岩手県・釜石は,明治三陸津波で流失・全壊家屋615戸,死者3,765人,昭和三陸津波で流失・全壊家屋301戸,死者361人の大被害を被りました.津波は緊急の避難が最も必要とされる災害で,より高いところへすぐさま駆け上がることが求められます.青色で示されている津波浸水危険域は,最大波高7.9mであった明治三陸津波の到達限界(赤線)に基づいて決められています.避難場所は,周辺の高台にある校庭,公園,神社境内などに定められています.各種の防災地図(ハザードマップなど)に記されている避難所の大部分は,一時的に身を寄せるいわば収容施設ですが,津波の場合にはまさしく緊急に危険を回避するための場所です. 下の図に示した田老町・田老地区は,明治および昭和の両三陸津波によりほぼ全滅の被害を被ったのですが,原地再建を行い,現在では高さ7.7m(海抜高10m)で延長2.4kmの津波防波堤により海岸低地の街を防御しています.緑色の部分は明治三陸津波の浸水域にほぼ相当します.

釜石市役所(1998):釜石市津波防災マップ

客員研究員 水谷武司