防災基礎講座:基礎知識編-自然災害をどのように防ぐか-

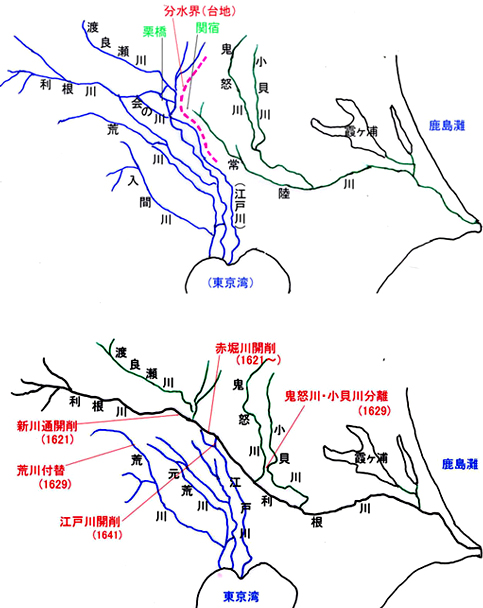

図1.3 利根川水系の河道変遷(利根川研究会,1995による)

江戸時代以前には,利根川・渡良瀬川・荒川は南に流れて東京湾に流入し,鬼怒川・常陸川・小貝川は東南に流路をとって鹿島灘に注いでいました(上の図).徳川幕府は利根川を東に向けるという東遷事業を1500年代末から1600年代前半にかけて行いました.まず中流部において北寄りの河道に一本化し,新川通を開削して渡良瀬川と合流させ,平野を東西に二分する分水界の台地を開削してつくった赤堀川(栗橋,関宿間)により常陸川と連結させました(下の図).赤堀川の名はローム(赤土)に由来します.このロームがあることから.低くはなっているものの台地であることが分かります.なお,平野の形成当初には,利根川は現在のように東に向かって流れていたと推定されます.その他の大きな河川工事としては,江戸川上流部の開削,鬼怒川と小貝川の分離,荒川の入間川への付替えなどがあります.本流河道の拡幅などの河川工事は明治以降になっても行われ,総移動土砂量はパナマ運河をしのぐものと言われています.

利根川研究会編(1995):利根川の洪水.山海堂.

客員研究員 水谷武司