防災基礎講座: 災害予測編-自然災害をどのように防ぐか-

9. 地盤液状化

液状化危険度

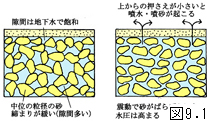

砂は粘着性のない粒の粗い粒子です.締まりがゆるい状態でこの砂が積み重なっているとき,砂粒子はお互いに角を接触させ,いわば突っ張りあって全体を支えています.粒子間には広い隙間があり,互いにつながっています.地下水面が高いと,この隙間は水で完全に満たされています.ここに地震動が加わって砂粒子が繰り返し揺すられると,お互いの支えがしだいにはずれ,やがては砂粒子間の接触はなくなり,水圧を高めた水の中にばらばらになって浮いた状態になります.これが地盤の液状化です(図9.1 液状化の機構).揺すられることによる全体としての体積の縮小に抵抗して地下水の水圧は高まります.

圧力を高めた地下水が砂とともに地表へ噴出すると,地層の中身が抜け出たことになり,沈下・亀裂・陥没・隆起などの地盤変形が起こります.横からの押さえのないところや傾斜のあるところでは,液状化層が側方へ流動します.これにより建物・構造物に沈下・傾斜・転倒・浮き上がりなど,およびそれに伴う破壊が生じます.水と砂が抜け出すのにはかなりの時間がかかるので(長いときには数時間),強震動の作用の場合とは異なり,建物の変形・破壊は比較的ゆっくりと進みます.したがって人の被害はほとんど生じません.

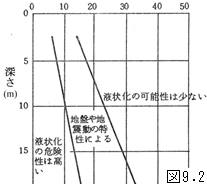

液状化は,締まりの緩い砂質層の存在と地下水による飽和,という2つの条件の組み合わせがある場所で生じます.砂丘以外のところでは,地層はごく表層を除き地下水で飽和しているとしてよいので,結局,砂質層が分布するか否かの把握が危険度判定の基礎になります.ボーリングデータにおける地質の記載では,シルト質砂・礫まじり砂・貝がらまじり砂などいろいろな表現がなされていますが,砂の文字が入っていれば液状化の可能性があると判断してよいでしょう.液状化が最も起こりやすいのは細粒・中粒の砂で,その粒径が揃っているほど液状化の可能性が大です.締まりの程度はN値によって判定します.砂層の深さにも関係しますが,N値がおよそ20以下であると液状化発生の可能性があり,N値が10以下であると液状化の危険性は大きくなります.深くなると液状化の影響は地表にまで達しなくなるので,問題になるのは深さ15~20m以内の砂層です(図9.2 液状化発生条件).液状化しない地層(泥層など)が上に載っていると(厚さおよそ3m以上),噴水・噴砂が抑えられるので,地表面の変形は生じません.

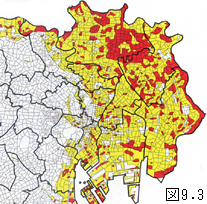

危険度を表す指標として,液状化指数FL値,PL値が広く使用されていますが,これはN値を主要な要因とし,深さ・粒径・地震動などの条件も加えて求めた値です(図9.3 東京の液状化危険度).液状化の履歴は,そこに液状化発生条件が存在していることを明瞭に示すもので,危険度判定の手段として利用できます.液状化が起こると砂層が以前に比べより締まった状態に移行するはずですが,実際には繰り返し液状化は起こっています.

液状化危険地

海岸埋立地: 造成されて間もない締まりのゆるい地層であり,海辺にあるので地下水で完全に飽和し,埋め立て材料は海底砂であることが多いので,液状化が最も起こりやすい人工の地形です.兵庫県南部地震では,大阪湾岸の埋立地で広範囲に液状化が生じました.神戸沖につくられたポートアイランドなどの人工島は,細かい礫も含む粗い六甲の山砂(花崗岩の風化による真砂土)が埋立てに使われたのですが,大規模に液状化しました(図9.5 兵庫県南部地震による液状化発生地点).

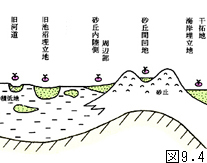

主に砂質層で構成され地下水位の高いのは次のような地形です.過去の液状化災害は主としてこのような地形で起こっています(図9.4 液状化が起こりやすい地形).

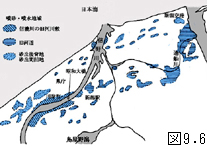

旧河川敷・旧河道: 平野中の凹所で地下水位は高く,表層は主として河床砂で構成されているので,液状化が生じやすい地形です.液状化が注目される契機となった1964年新潟地震では,信濃川旧河川敷で著しい液状化被害が発生しました(図9.6 新潟地震による液状化).

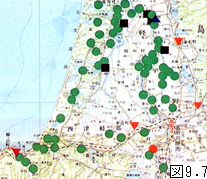

砂州・砂丘の内陸側縁辺,砂丘間凹地: 砂州・砂丘の高いところでは地下水面は深いのですが,その内陸側やそれらの間の凹地では地下水面が地表近くにまで達しているので,液状化が生じやすい地形です.一般に沿岸砂丘の発達する平野では砂質層が多く分布し,また,人工盛土・埋土の材料も砂が使われるので,地震時には平野内の各所で液状化が発生します.日本海沿岸では砂丘が広く発達しているので,1964年新潟地震,1983年日本海中部地震など液状化の著しい地震災害が起こっています(図9.7 日本海中部地震による液状化).

低い自然堤防・緩扇状地・三角州など: 平野面は,やや小高い自然堤防,帯状凹地の旧河道および浅い皿状の後背低地からなります.自然堤防は砂質層からなるので,その低いものは液状化の可能性があります.後背低地や旧河道では地下水位が高いので,砂質のところでは液状化が生ずる可能性があります.三角州は河川が土砂を海に搬出してつくった地形で,地下水位は高く,堆積層の締まりは緩いので,砂質のところでは液状化発生の可能性が大です.勾配数百分の1ぐらいの緩やかな勾配の扇状地は主として中・細粒砂で構成されるので,地下水位の高い放射状旧流路内や扇端部において液状化の可能性があります.

客員研究員 水谷武司