防災基礎講座: 災害予測編-自然災害をどのように防ぐか-

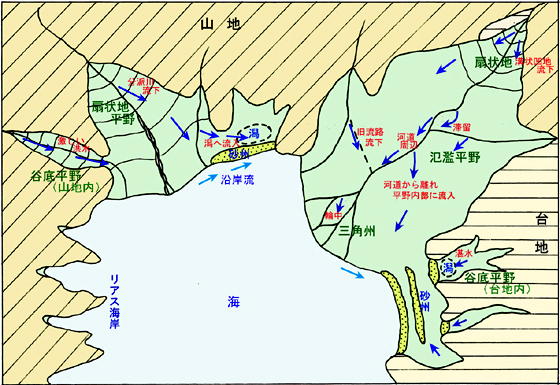

図3.11 平野のタイプと洪水特性

平野とは,現在の河床あるいは海面からの比高が小さい平坦地で,河や海の作用によってつくられ,現在もその作用をうける可能性のある土地をいいます.平野には,谷底平野,扇状地性平野,氾濫平野,三角州,海岸平野などがあります.また,人工の土地として干拓による平野があります.一般に,上流から扇状地性平野,氾濫平野,三角州の順に並びます.勾配はこの順に緩やかになり, 構成物質は礫から砂,ついで泥と細かくなります.

上流山地内に盆地のようなやや開けたところがあると,谷底平野がつくられます.山地内の谷底平野は,勾配がかなり急であり,両側が山で限られているので,水深の大きい激しい流れの洪水が起こる場所です.台地内の谷底平野では,激しい洪水は起きませんが,市街地化が進んだりすると浸水が頻繁に生じます.

扇状地は,河川が山地から開けた平野に流れ出るところに砂礫が堆積して作られた地形で,等高線はやや開いた扇のように描かれます.洪水は最大傾斜の方向に放射状に流れ,河道から大きく離れたところにまで達することがあります.

氾濫平野は,河川が氾濫を繰返し,流路を変え,土砂を堆積してつくりあげた平野主部です.勾配は緩やかで,1/1000~1/3000程度です.平野内には,洪水時に砂質物が河岸に堆積してつくられたやや高い自然堤防(比高が0.5~3m程度),最近まで河道であった溝状凹地の旧河道,浅い皿状の凹地である後背低地があり,小さな起伏をつくっています.洪水の流動方向と浸水域は,これらの微起伏の配列と平野の全体としての傾斜方向によって決められます.

三角州は,河が海に流入し運搬してきた砂泥が海の作用下で堆積してつくられた地形で, 沖に向かって開いた三角形 (あるいは扇形)のような形になるのでこの名がつけられています.河流は,合流ではなくて分流し,その間に州をつくっています.海面とほぼ同じ高さの低い平らな土地であり,河水および海水の浸水をこうむりやすい排水条件の悪い地形です.

三角州の海側には,潮の満ち引きによって水面上に出たり水面下になったりする干潟があります.これを堤防で締め切って陸地にしたのが干拓地で,最も低湿な土地です.河川がほとんど流れ込んでいない海岸に,主として沿岸流によって運ばれてきた砂が堆積してつくられたのが,典型的な海岸平野です.ここには砂丘や砂州が海岸線に平行に発達することが多いのですが,これらは陸地を閉ざして内陸に排水の悪い低湿地をつくります.入り海が閉ざされた場合には潟ができます.潟が陸化した凹地は浸水の危険が最も大きいところです.

客員研究員 水谷武司