防災基礎講座: 基礎知識編-自然災害をどのように防ぐか-

9.大雨・台風

大雨の降る条件

雨は雲から降ります.大気中に含まれる水蒸気が,非常に細かい水滴(気温の低い高空では氷の粒)に変わると雲として見えるようになり,この水滴が集まって大きくなると,雨となって落ちてきます.水蒸気を水滴に変えるのは気温の低下です.含まれる水蒸気の量が同じでも,気温の低下に伴って湿度は高くなり,飽和すると(湿度100%を超えると),その超えた分の水蒸気が水滴に変わります.気温低下の主な原因は,大気の上昇に伴う断熱冷却です.上昇すると気圧が低くなるので大気は膨張し,この結果として気温が低下するのです.

雨の総量や雨の強さ(1時間や1日といった一定時間内の雨量)がある大きさ以上になると,災害が発生し始めます.大まかな目安として,1年に降る雨の10%程度が一度に降ると災害になります.この量は,北海道でおよそ100mm,西日本の太平洋岸で200~300mmです.大雨の頻度は太平洋南岸の各地で大きく,日雨量100mmを超える日数は年に2~3日あります.

このような大雨は,多量の水蒸気が急速に水滴に変わることによって生じます.水蒸気を水滴に変える働きをするのは上昇気流ですから,水蒸気を多量に含む大気が速く上昇すると,強い雨になります.しかし,雨量が多くなるにはそこにある水蒸気の量だけでは不十分で,周りから湿った大気が流れ込む必要があります.つまり,強い上昇気流と周りからの水蒸気供給の組み合わせが,大雨の発生条件です.強い上昇気流は,上空高く盛り上がる積乱雲(雷雲)をつくります.積乱雲の横幅は通常10km以内です.従って一つの雷雲による強い雨の範囲もその程度です.一方,しとしと降る地雨は層状の雲から降り,雨の範囲は数百kmと広くなります.

上昇気流と水蒸気供給

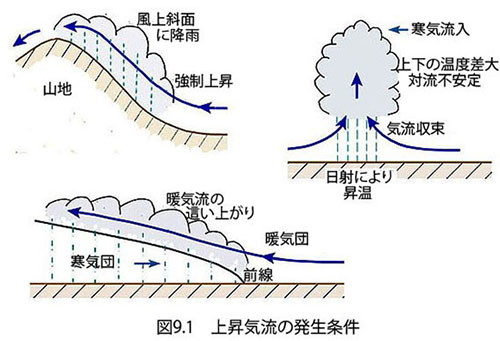

気流上昇のしくみには,対流性,地形性,収束性があります(図9.1).暖かい空気は軽いので浮力によって上昇します.もし上昇していった先の気温がより低いと,上昇は更に続きます.つまり,大気の下層と上層の気温差が大きいと不安定な状態となり,強い上昇気流が生じやすくなります.このような不安定状態は,夏の強い日射によって地面が熱せられることでも生じますが,季節を問わず大規模に起こるのは,上空への寒気の流入です.

山があると気流はその山腹に沿って這い上がります.これは地形性の上昇気流で,風上斜面に雨を降らせます.台風による雨がしばしば紀伊半島・四国・九州の山地の南東斜面で多くなるのは,この地形効果によるものです.

別々の方向から大気が流入して来てぶつかると(収束すると),そこで大気が上昇します.低気圧は,気圧が低くて周りから大気が集まり上昇するという,収束性の上昇気流が生じる場です.

雨の源となる水蒸気の供給源は海です.日本では南方海上からの暖かく湿った気流,いわゆる湿舌が,多量の水蒸気を継続的に送り込む働きをしています.南方海上に台風があると,台風の東側から太平洋高気圧の縁に沿って,湿った気流が日本列島に流れ込みやすくなります.このとき,日本付近に前線が停滞し低気圧がその上をゆっくりと移動している,というような状態にあると,大雨になります.台風自体も南から湿った空気を引き連れてくるので,接近すると強い雨を降らせます.強い雨は,中心域はもちろんとして,周囲に渦巻き状に伸びる雲の帯(レインバンド)のところでも降ります.

集中豪雨のしくみ

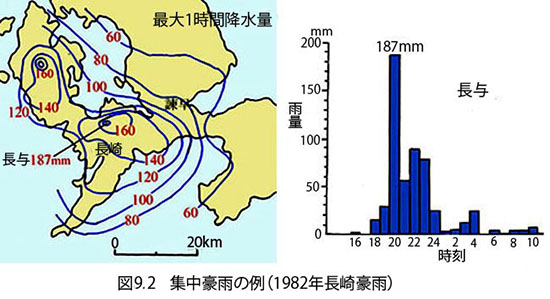

数十km四方以下という比較的狭い範囲に,3~4時間で200~300mmといったような強さで降る雨を,一般に集中豪雨と呼んでいます(図9.2).このような激しい雨は,強い上昇気流により背が高く発達した積乱雲が,いくつも引き続いて襲来することによって生じます.雨は激しい雷雨となり,断続的に強く降ります.小止みになっても安心してはいけません.雲の背が高いので,日射がさえぎられて昼間でも真っ暗になります.湿った大気が流入するので蒸し暑くなり,下層の雲は激しく動きます.

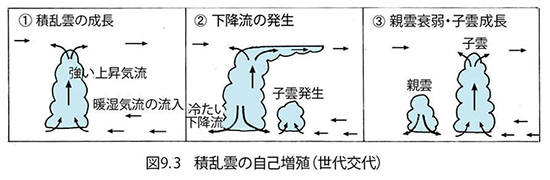

積乱雲内の強い上昇気流によって作られた水滴が寄り集まり,雨となって落下するとき空気を引きずり下ろすので,積乱雲内には新たに下降気流が生じます.地上まで降りてきて側面へ吹き出す風と,周りから流入する気流とがぶつかると,そこに新たな上昇気流が発生し,積乱雲へと成長していきます.最盛期を過ぎると積乱雲中の上昇気流は次第に弱まるので,一つの積乱雲の寿命はほぼ1時間以内ですが,こうして子から孫へと積乱雲が自動的に増殖していく条件がある場合に,強い雨が続きます(図9.3).増殖は風上方向へ進みますが,気流の場が全体として風下方向に移動してこれらの速度が一致すると,地上のある場所で引き続き雨が降り,局地性の豪雨となります.

神戸の六甲山のように山が屏風のように連なっていると,その風上斜面が常に上昇気流の場となって多量の雨が降ります.しかし集中豪雨の多くは,地形とほとんど関係なしに起こっています.集中豪雨はどこにでも起こり得るとして対応すべきものです.

大雨の現況把握と予報

アメダス,気象レーダー,気象衛星などを主要な手段として,降雨の実況把握と予報が行われます.アメダスは気温や雨量などを自動観測し電話回線で東京に集めるシステムで,観測地点は全国に約1300ヵ所(平均の間隔は17km)あります.レーダーは,電波の発信と受信を高速度で繰り返し,雨滴などの物体に反射して返ってきた電波の強さを明るさに変え,その分布を映像として示す装置です.雨滴が大きいと反射してくる電波は非常に強くなるので(雨滴粒径の6乗に比例),雨量をそのまま表すものではありません.これをアメダスの実測値などにより補正して,実際の雨量に相当するものに直したのが解析雨量で,実測雨量とは区別されます.気象庁のレーダーは20基,国土交通省のレーダーは26基あり,各々は直径300kmほどの範囲をカバーしています.気象衛星は赤道上36,000kmの高さを周回して,地上からは静止して見える衛星で,地球の半分近い範囲についての雲や水蒸気の分布が分かります.

大雨警報・暴風警報などの気象警報は,雨量や風速などの気象要素がある基準を超えると予想される場合に発表されます.発表の基準は,過去の災害時気象状況に基づいて地域・地区ごとに定められています.大雨警報の基準値は,市町村ごとに定められ1時間雨量50mmあるいは3時間雨量80mmが最も多い値です.雨量がこの基準を超えるという判断は,降水短時間予報を基にして行われます.降水短時間予報は,解析雨量の分布,降水域の移動,地形データなどなどから,最大15時間先までの雨量分布を予測するものです.記録的短時間大雨情報は,基準とした激しい雨(数年に1度程度しか発生しないような大雨)を観測したり解析したりしたときに発表されます.

集中豪雨は一般にごく狭い範囲に降り,とくに山地内では場所による違いが大きくなります.出されている予報・警報,テレビなどが伝えるアメダスやレーダーの情報,その場所での実際の雨の降り方などを組合せて,自らの判断で大雨に対処する心掛けが必要です.雨は誘因であって,実際に被害を引き起こすのは,洪水や斜面崩壊などです.これらの災害事象は,その場所その地域の地形や地盤条件などによって,ほぼ決められます.大雨警報を生かすには,そこでどのような災害事象が起こる危険があるかという判断が欠かせません.

台風の発生と進行

台風は直径が数百kmほどの大気の渦です.気圧の低い中心に向かって周りから風が吹き込み激しく上昇するので,中心域で強い風と雨をもたらします.台風のエネルギーの源は,熱帯・亜熱帯域の海水に貯えられた大量の太陽熱です.この熱が大気を温めて上昇させ,風を呼び込み,しだいに大きな渦に成長して台風になります.赤道付近では海水温は高いものの大気の渦をつくる力が弱いので,台風は発生しません.

北半球における大洋の中・低緯度域では,地球が東向きに自転していることによって生じる力(コリオリ力)が働いて,時計回りの海流が流れます(南半球では反時計回り).従って大洋の西部では,海流は低緯度から高緯度へ向かうので,暖流が流れます.このため大洋の西部域ではより高緯度まで海水温度が高くなるので,熱帯低気圧が多く発生し,また移動しながら成長を続けます.

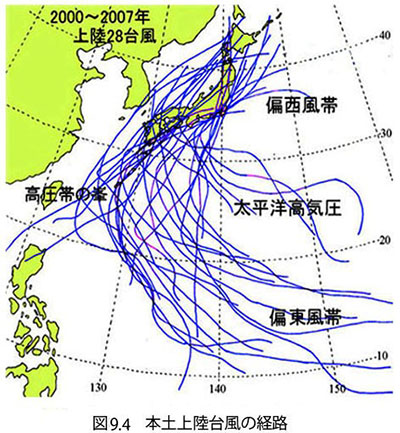

黒潮が流れる太平洋西部における熱帯低気圧を台風,メキシコ湾流が流れる大西洋西部域における熱帯低気圧をハリケーンと呼んでいます.これが世界における2大発生域です.太平洋西部海域(主としてフィリピン東方海域)で発生した台風は,暖かい黒潮に沿って勢力を維持・拡大しながら北上して,日本列島に来襲します.発生域を吹く偏東風(貿易風)に流され夏の太平洋高気圧の西のヘリを回り込むようにして北西に向かい,北緯25度付近(ほぼ沖縄の緯度)にある亜熱帯高圧帯の気圧の尾根を越えると,上空の偏西風に流され速度を増して北東に向かう,というのが典型的なコースです.したがって台風の経路は,太平洋高気圧の位置と勢力,上空の気流の状態などに左右されます(図9.4).

熱帯低気圧の周辺は温度差のほとんどない大気で満たされているので,前線を伴わないし,また,その等圧線は同心円状です.高緯度に進んできて北方からの寒気が流れ込み,中心から前線が伸びるようになると,温帯低気圧に変わります.台風の年平均の発生数はおよそ27,本土への上陸数は年平均2.5です.

台風の風と雨

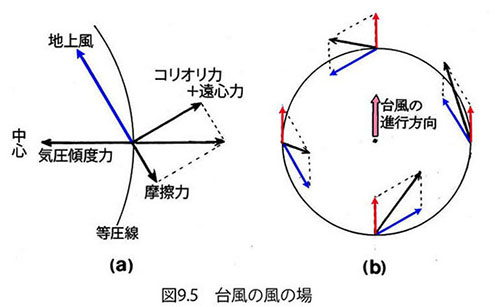

風は台風の中心に向けて反時計回り(左巻き)に吹き込みます.地球の自転による力(コリオリ力),遠心力および地表面との摩擦力が加わるので,気圧の高い方から低い方へと真っ直ぐにではなくて,かなり斜めの方向に吹き込みます(図9.5a).このため台風の雲は左巻きの渦巻き状です.偏西風の流れに乗ると,移動速度は秒速20m(時速72km)以上にも達します.台風進行の右側(通常北に進行するので東側)では,左巻きに吹き込む風の速度にこの移動速度が加わるので,その反対となる左側(西側)に比べて風がより強く吹くことになり危険です(図9.5b).このため進行右側は危険半円,左側は可航半円とよばれます.最大風速(10分間の平均)の記録は1965年23号台風による69.8m/秒(室戸岬),最大瞬間風速の記録は1966年第二宮古島台風による85.3m/秒(宮古島)です.台風の強い風は低い気圧と相まって,高潮を引き起こします.

台風の眼は,遠心力が働いて風がそれ以上吹き込めない範囲で,台風が弱まるとなくなります.眼の周りには強い上昇気流によるタワー状の積乱雲がそそり立ち,強い雨を降らせています.外に向かって螺旋状に伸びる雲の帯のところでも強い雨が降ります.停滞した梅雨前線や秋雨前線があると,台風から暖湿気流が送り込まれて前線の活動が活発となり総雨量が多くなります.通常,山地の南東側が風上斜面になり雨量が特に多くなります.1976年台風17号による総降水量は834億トン,1990年の台風19号では740億トンでした.800億トンの雨とは,日本全域に220mmの雨が降った場合の総量に相当します.この強い雨は洪水災害や土砂災害を引き起こし,一般に風による災害よりも大きな被害をもたらしています.しかし,ときには強風の被害が大きくて「風台風」と呼ばれるものがあります.中心気圧の低い台風が衰えずに日本海沿岸を高速で北東進すると,日本全域に強風が吹き荒れ,建物の損壊棟数が非常に多くなることがあります(1991年台風19号など).

台風の勢力と被害

台風の勢力は中心気圧,最大風速,強風域の半径などで表されます.これらは実測ではなくて,気象衛星の画像が示す台風の雲の形状・特徴を数値化し,最大風速との統計的な関係から求められています.

中心に向かう気圧の傾きが大きいほど風は強くなるので,中心気圧の低い台風は一般に「強く」なります.本土で観測された最低の気圧は1934年の室戸台風による911.6hPa(室戸岬)です.死者3,036などの大きな被害をもたらした室戸台風は観測史上最強の台風でしたが,このような非常に大きい台風では,日本の本土がすっぽりと覆われてしまうほどの大きさになります.最大の台風災害は1959年の伊勢湾台風によるもので,伊勢湾に発生した観測史上最大の高潮などにより,死者5,040人の著しい被害が生じました.

強い風と低い気圧によって引き起こされる高潮は,世界的にみても最大の被害をもたらしています.台風が湾岸低地に大都市のある湾内に大きな高潮を発生させるようなコースを運悪くとった場合には,そうでない場合に比べ被害は数倍も大きくなる恐れがあります.ただし,1961年の第二室戸台風(死者数202)のように,災害の教訓をうまく活かすなどにより,人的被害を大きく減らすことも可能です.

1960年代以降全般的にみて,台風による被害はその勢力に比較しより少なくなる傾向を示してきました.とくに,夜間上陸の台風による人的被害が大きく減少しました.これには情報伝達手段や生活様式の変化なども関係しています.台風はその発生・移動の経過が完全に捉えられています.見失うことはありません.地震や噴火などに比べれば,ほぼ完全に予知・予報されていることになりますが,台風被害を防ぐにはさらに,洪水・山崩れ・高潮などの予測が欠かせません.

客員研究員 水谷武司