防災基礎講座: 基礎知識編-自然災害をどのように防ぐか-

3.地盤の強震動

震度

震度は地震波が伝わってきたそれぞれの場所における震動の強さを示すものです.通常使われるのは気象庁震度で,これは揺れの強さを0~7に区分し,とくに5と6については強と弱に細区分して,10階級表示されます.かつて震度は,揺れの状態や被害の程度などに基づき総合的な判断で決められていました.現在は震度計(強震計)で観測された加速度の大きさとその継続時間に基づき自動決定され,すばやく報道されるようになりました.かつての震度では,住家全壊率が震度6弱で1〜5%程度,震度7で30%以上といった対応関係がありましたが,現在の計測震度ではこの対応関係がかなり異なってきています.

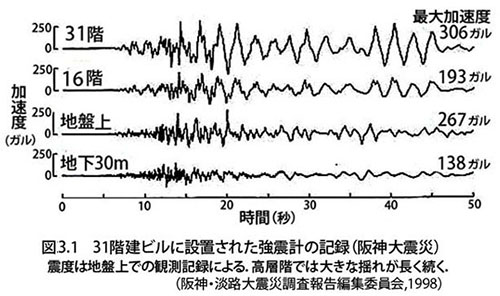

強震計は強い地震動を記録する低倍率の地震計で,ある強さ以上の地震動が加わると動き始めて,加速度や速度を記録します.高倍率では針が振り切れて強い揺れが記録できません.橋やダムなどの構造物,大きな建物,地盤上などに設置して,それぞれの場所に直接作用した強震動を観測記録します.このデータにより,地盤の種類や建物の構造などと震動との関係等を知ることができます(図3.1).震度は地盤上に設置した地震計で決められます.

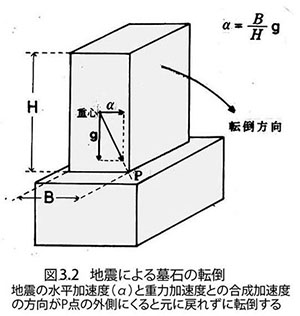

墓石の転倒状況からも地震の加速度を推定することができます.日本では墓地はどこにでもあり,同じような形の墓石は多いので,地震加速度の推定に便利です.直方体状の墓石を転倒させる加速度は,底面幅を高さで割った値に重力加速度を掛けた大きさで与えられます(図3.2).一般に震度が6になると倒れるものが出始めます.広い1つの墓地についての墓石転倒率からも加速度のおよその推定が可能で,転倒率90%で加速度が400ガル(かつての震度では6と7の境界に相当)といったような値が経験的に得られています.

地震動の強さを決める主な要因は,マグニチュード(M),震源からの距離およびその場所の地盤条件です.地下の地層構成,断層破壊の進行方向,広域の地殻構造,地表面の形状(地形)などもまた関係しています.

地震波は断層面から球面状に広がって伝わるので,地震動は距離の増加とともに弱まっていきます.震度5強以上の強震域は,M8の地震で震央からおよそ100km,M7でおよそ30km程度の範囲です.このため震源の深い地震では地表での揺れが小さくなります.地表面にはさまざまな地層や地形が分布していて伝わってきた地震波の強さや性質が変わり,その結果として地震被害の場所による違いが出現します.とくに軟弱地層域では地震動が大きく増幅されて被害が著しくなります.

地震動の増幅・共振

地震波の伝わる速度は硬い岩盤では速く,軟らかい地層では遅くなります.地震波の主力であるS波の速度は,岩盤・地層の硬さ(剛性率)の平方根に比例し,硬い岩盤では秒速3km程度,締まった洪積層で500m程度,沖積層のような軟らかい地層では100~200mほどです.

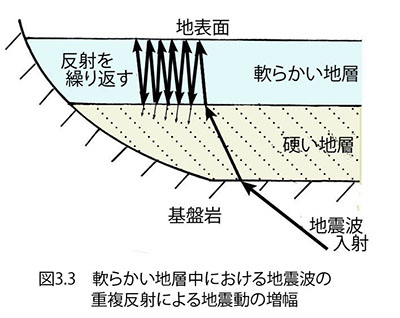

地下深くから伝わってきた地震波は地表面で反射して戻っていきますが,その一部は最表層の軟らかい地層の境界面で反射を繰り返して,その地層中に留まります.この留まる部分は柔らかい(密度が小さい)地層ほど多くなります.この結果として表層の軟らかい地層中には多くの波が後から後からと詰め込まれて重なり合い,地震の揺れが強くなります(図3.3).これにさらに共振現象が加わって,震動は大きく増幅されます.

物体はすべて建物も地盤も,非常に揺れやすい特定の固有周期をそれぞれもっています.振子を傾けて離すと,長い振子はゆっくりと短い振子は速く振動します.振子が手前へ来てまた戻っていく瞬間をとらえて軽く押すということを繰り返すと,振子はこの押す力を最大限に取り込んで揺れを大きくしていきます.揺れの幅が大きくなってもその周期は変わらないので,押す時間間隔(周期)は一定のままです.このように小さな力でもその加えられる周期と物体の固有周期とが一致すると,大きな揺れが誘発されます.これが共振現象です.

地震波にはいろいろな周期の波が重なっています.通常の地震で多いのは0.5~1秒ほどの周期の波です.伝わってきた地震波の中に地盤の固有周期と同じ周期の波が多く含まれると,共振現象によりこの地盤は大きく揺れます.各種地盤の固有周期の概略の値は,岩盤0.1秒,洪積層0.2~0.3秒,沖積層0.4~1.0秒,埋立地・沼地1.0秒以上,などです.地層が軟らかく,またそれが厚くなるにつれ固有周期は長くなり,さらにその周期範囲も大きくなって,広い範囲の地震波に共振します.これは地震動と地盤との間での共振ですが,更に地盤と建物の間での共振が加わります.

地盤と同じように建物も,揺れやすいある固有の周期を持っています.もし地盤震動の固有周期と建物の固有周期とが一致すると,建物は地盤震動のエネルギーをむだなく取り込んで,共振現象により大きく揺れます.建物の固有周期は構造や高さによって異なり,その概略の大きさは,一般の木造住宅0.3~0.6秒,10階建鉄筋コンクリートビル0.8秒前後,10階建鉄骨ビル1.2秒程度などで,高い建物ほど固有周期は長くなりゆっくりと揺れます. 岩盤の固有周期は一般の建物の固有周期よりも小さいので,地表近くまで岩盤よりなる山地では共振現象はほとんど生じません.一方,厚くて軟らかい沖積層のところでは,多種類の建物が共振を起こして被害が大きくなります.建物は変形が進むと固有周期が長くなるので、地震動が長い周期成分をもち震動の継続時間が長い場合、変形した建物は更にその変形が進み倒壊に至るということが生じます.

軟弱地盤

地盤条件を知ることは地震対策の基本です.地盤の種類・性質は主としてボーリングによって調べられ,その硬さはN値により簡潔に表現されます.N値は地層のコアを採取するサンプラーを一定深さ打ち込むに要する打撃回数で,これがほぼ5以下であると非常に軟弱な地層ということになります.S波速度はN値5で秒速150m程度,N値0で80~100mほどです.

軟らかい地層の代表に沖積層があります.約1.8万年前の氷河期ピーク時には海面は現在よりもおよそ130m低い位置にあり,河川は陸地面を深く削りこんで流れていました.その後の気候温暖化により海面は急速に上昇し,かつての河川の低地に沿って海が陸地内に進入しました.こうして出現した多数の入り海や内湾などを,河川運搬土砂が埋めた地層が沖積層の主部です.したがって堆積後間もないのでまだ固まっていなくて,隙間が多く締りのゆるい地層です.隙間は地下水で満たされています.河川が海まで運び出すのは主として細粒の物質なので,沖積層はほぼ粘土・シルト・細粒砂によって構成されています(シルトは粒径が粘土と砂の中間).震動が大きく増幅されやすいのは,沖積層の厚いところおよび表層がとくに軟弱な場所です.地形と表層地盤との関係は密接なので,地形から地盤の種類とその広がりを推定することができます(図3.4).厚い沖積層が分布することの多い代表的な地形に三角州があります.三角州は河川により海にまで運ばれた砂泥が堆積して形成された地形で,軟らかくて厚い沖積層からなります.その厚さは東京の荒川河口域で約70m,地殻の沈降の激しい新潟平野では120mに達します.沖積層厚は埋没谷のところで特に大きくなります.埋没谷はかつての海面低下時に河川が陸地面を削りこみ谷地形をつくって流れていたところです.

大規模な平野では.平野基盤の沈降の様式が沖積層の厚さの分布を決めています.関東平野では平野中央と東京湾を結ぶ線を軸として沈降しているので,この軸周辺域で沖積層が厚く,地盤高も低くなっています.濃尾平野の基盤は西に傾動を行っているので,平野西縁で沖積層が厚く,また標高も低くて木曽三川は西に寄り集まって流れています.

表層が特に軟弱なところは,入り海の名残りである潟性低地,旧池沼,台地内の谷底など凹状の土地で,表層には泥炭などの有機質土がみられます.干潟を陸化した干拓地は非常に軟弱な地層からなります.表層が局地的に軟弱な地層は台地内の谷底に多くみられ,その結果として1923年関東大震災時には,住家全壊率が山の手台地内の谷底において非常に大きな値を示しました.沿岸砂州によって谷の出口が閉ざされた状態になったところには,きわめて軟弱な泥炭層が分布します.平野の主部である氾濫原には,河川氾濫時に砂質物が堆積してできた堤防状の微高地が分布します.この自然堤防や河道によって囲まれた凹状地は後背低地と呼ばれますが,ここは排水条件が悪く,一般に泥質の軟らかい地層からなります.

軟弱地盤の分布する土地を利用する場合の対策としては,構造物の軽量化,軟弱地層の入れ換え,締め固めや脱水による土層の密度増大,流入水の遮断などがあります.最も多く行われているのは,脱水あるいは締め固めにより地層の密度を増大させるという方法です.土の入れ換えは抜本的な対策です.

強震動災害

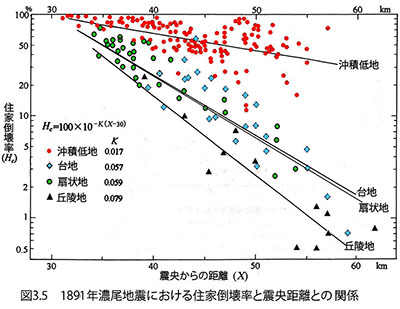

地震被害は地盤条件を反映した分布を示します.1891年濃尾地震 はM8.0という最大規模の内陸地震で,住家全壊14万戸などの大きな被害をもたらしました.震央近くでは非常に激しい震動のため地盤種類に関係なく住家倒壊率は100%近くでしたが,震央から離れるにつれ地形(地盤)による差が大きく現われました(図3.5).

震央から50kmのところについて見てみると,住家倒壊率は氾濫原平野・三角州(沖積層厚20m以上)60%,同(沖積層厚20m未満)35%,台地・扇状地7%,丘陵地2.5%という差があり,距離が大きくなるにつれこの差はさらに増大します.1923年関東地震(M7.9)においても,住家倒壊率にこれと同じの,距離と地形による差が認められました.

関東地震では,断層面上にあった横浜において大きな建物被害が発生しました.市街中央部の大岡川低地では住家全壊率が80%を超えました.全壊率が大きいところは埋没谷が地下にあり沖積層の厚いところにあたっていて,その厚さは40mを超えます.ここは江戸時代末期に干拓された土地で,N値が0に近い非常に軟弱な泥質層が表層にあります.地形別の住家全壊率は,台地・丘陵地で5%程度であったのに対し,谷底低地ではおよそ40%,沖積層の厚い干拓地・埋立地では80%を超えました.

震央から50kmのところについて見てみると,住家倒壊率は氾濫原平野・三角州(沖積層厚20m以上)60%,同(沖積層厚20m未満)35%,台地・扇状地7%,丘陵地2.5%という差があり,距離が大きくなるにつれこの差はさらに増大します.1923年関東地震(M7.9)においても,住家倒壊率にこれと同じの,距離と地形による差が認められました.

関東地震では,断層面上にあった横浜において大きな建物被害が発生しました.市街中央部の大岡川低地では住家全壊率が80%を超えました.全壊率が大きいところは埋没谷が地下にあり沖積層の厚いところにあたっていて,その厚さは40mを超えます.ここは江戸時代末期に干拓された土地で,N値が0に近い非常に軟弱な泥質層が表層にあります.地形別の住家全壊率は,台地・丘陵地で5%程度であったのに対し,谷底低地ではおよそ40%,沖積層の厚い干拓地・埋立地では80%を超えました.

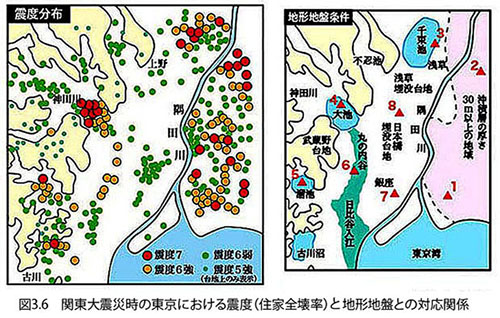

東京(旧15区)は関東地震の震源からはかなり離れていたので,山の手台地面では全壊率がほぼ1%以下で,震度は5強~6弱でした.これに対し下町低地などでは全壊率が局地的に30%を超え(震度7),地盤の違いによる被害の差が明瞭に現われました(図3.6).住家全壊は東京市全体で約1.4万戸でした(焼失は約30万戸).全壊率が大きかったのは荒川低地中の沖積層の厚い地域,および山の手台地を刻む谷の出口や谷底の旧池沼域でした.

かつての海面低下時に東京湾に流入していた利根川は,下町低地において現在の荒川の流路付近を流れ,当時の陸地面を深く削り込んでいました.このため隅田川の東では西に比べ沖積層がより厚く,その結果が被害率の大きいことに現われています(図3.7).隅田川の西方では,丸の内谷とよばれる埋没谷があり,その南部は中世まで日比谷入江という海でした.丸の内谷は現在の神田川に連続しています.全壊率はこの旧入江や谷底低地で局地的に大きくなっています. 1948年の福井地震 (M7.1) は,被害の激甚さから震度階7(激震)が新たに加えられたという強い内陸地震でした.被害の大部分は,幅12km,長さ40kmの細長い盆地状の福井平野内に集中しました.平野東部を南北に走る潜在断層が確認されていますが,被害はこの断層に関係なく沖積平野内全域に及びました.全壊率は平野の全域にわたってほぼ50%以上でしたが,側面の山地に入るとすぐに0%に低下し,山地と沖積低地との差が際立って現われました.盆状に窪んだ基盤岩上を沖積層がレンズ状に埋めている盆地では,地震波が反射・屈折して大きな揺れが生じます.

これらの地震災害は建築基準法制定(1950年)以前のもので,現在では建物の全壊率はこのように大きくはならないでしょうが,地形・地盤条件による差は同じように地震災害のたびに出現することに変わりはありません.

客員研究員 水谷武司